用电影,看见生活的温度

当我们习惯了商业大片的感官刺激,有时反而需要一些能让思绪沉淀下来的电影。心理悬疑片就像一面镜子,照出人性深处那些我们不愿直视的阴暗角落——欲望、恐惧、疯狂、背叛。这类电影不依赖廉价的惊吓,而是用层层递进的叙事,把观众拖入一个无法逃离的心理迷宫。看完后你会发现,最恐怖的从来不是鬼怪,而是人心的不可测。如果你厌倦了套路化的爆米花电影,想要一次真正的精神洗礼,这十部作品会让你对”人性”二字有全新的理解。

当银幕成为人性的镜子:为什么我们需要这些直击灵魂的心理悬疑片

我们为什么要看让人不舒服的电影?这个问题听起来有些自虐,但答案其实很简单:因为真实的人性本就复杂而矛盾。那些光鲜亮丽的励志片给了我们短暂的心灵鸡汤,却无法解释现实生活中遇到的种种困惑——为什么好人会做坏事?道德的边界到底在哪里?在极端情境下,我们自己又会做出怎样的选择?

心理悬疑片的价值,就在于它们敢于撕开文明社会的遮羞布,把那些被压抑、被隐藏的人性真相摆在我们面前。这些电影往往没有绝对的善恶,每个角色都在灰色地带挣扎。观影过程中,你可能会发现自己竟然理解了某个”反派”的动机,甚至在某个瞬间与他们产生共鸣——这种体验既让人不安,又促使我们反思。

更重要的是,这类电影提供了一个安全的空间,让我们得以窥探人性的极限。在现实中,我们可能永远不会经历那些极端场景,但通过银幕,我们能够体验那种道德困境带来的撕裂感。这种间接体验反而让我们更理解人性的复杂,对他人多一分同理心,对自己多一分警醒。

看完一部优秀的心理悬疑片,你不会立刻忘记。它会像一根刺一样扎在脑海里,在某个深夜突然跳出来,让你重新思考影片提出的那些问题。这种持续发酵的力量,正是这类电影的魅力所在——它们不是用来消遣的,而是用来对话的,与自己内心深处的那个”我”对话。

十部不容错过的人性探索佳作:从欲望深渊到道德边界的残酷凝视

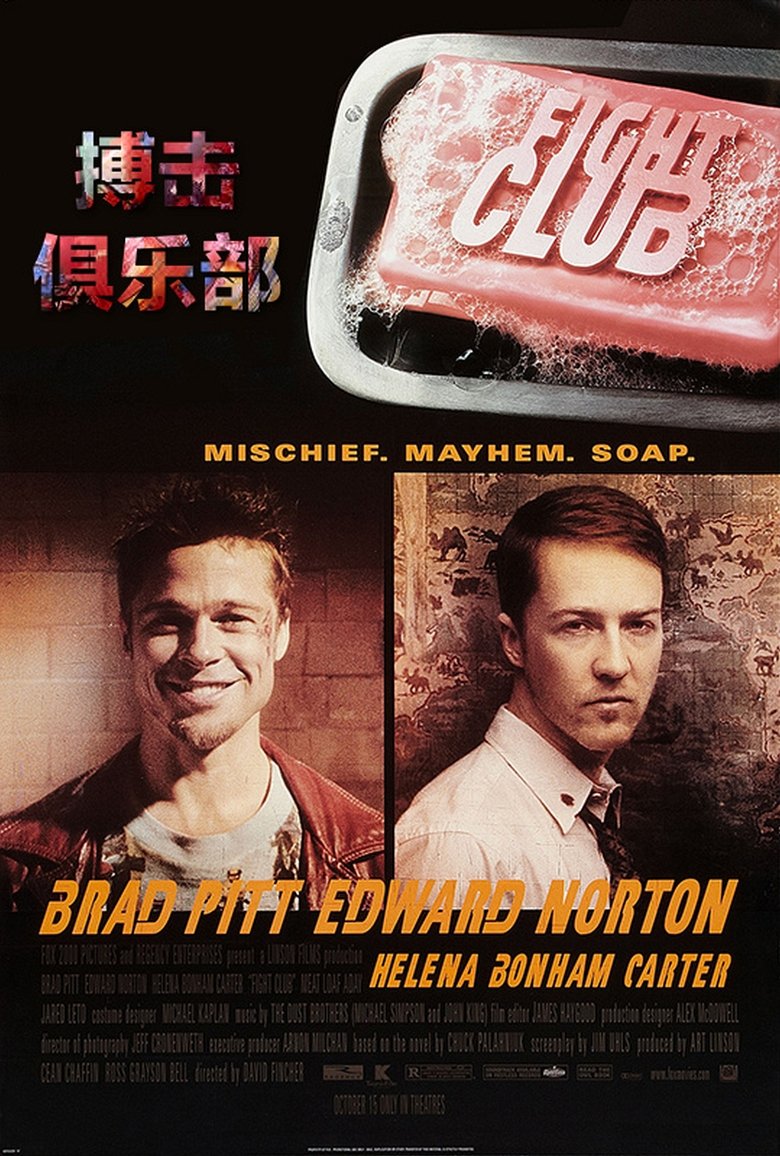

《搏击俱乐部》(1999)

这部电影表面上讲的是地下拳击组织,实际上是对现代消费主义社会最犀利的批判。爱德华·诺顿饰演的失眠症患者与布拉德·皮特饰演的泰勒建立了一个暴力俱乐部,让被体制驯化的男人们重新找回原始的力量感。但随着剧情反转,你会发现整个故事是关于自我分裂与身份认同的寓言。大卫·芬奇用极具视觉冲击力的镜头语言,展现了一个人如何在压抑中创造出另一个自我,最终被这个”理想自我”反噬。看完这部电影,你会开始质疑:我们每天扮演的那个”正常人”,到底是真实的自己,还是社会规训的产物?

《记忆碎片》(2000)

诺兰早期的这部神作用倒叙和正叙交织的结构,让观众和患有短期失忆症的主角一起经历混乱与迷茫。每十分钟就会失去记忆的莱纳德,只能通过纹身和便条寻找杀妻凶手。但当真相逐渐浮出水面,你会发现记忆的不可靠性远比想象中可怕。这部电影探讨的不仅是记忆与身份的关系,更是关于人如何通过选择性遗忘来保护自己的心理机制。我们都是自己人生的叙事者,但我们讲述的故事,真的是真相吗?观影过程中那种不断被欺骗又不断重组认知的体验,会让你对”真实”二字产生根本性的怀疑。

《老男孩》(2003)

朴赞郁的这部韩国经典,把复仇主题推向了令人窒息的极致。被无故囚禁十五年的吴大修突然获释,开始寻找真相和仇人。但等待他的不是简单的复仇快感,而是一个精心设计的、比死亡更残酷的心理惩罚。影片后半段的真相揭露堪称影史最震撼的反转之一,那种道德上的眩晕感会让你久久无法平复。这部电影残酷地展示了:有些伤害可以跨越十几年依然鲜活,而复仇本身可能只是另一个悲剧的开始。当你看到吴大修跪在雪地里哀求时,你会明白人性中最深的痛苦不是肉体的折磨,而是对自己所作所为的无法承受。

《致命ID》(2003)

十个陌生人因暴雨被困在荒凉的汽车旅馆,然后一个接一个神秘死去。这个看似经典的密室杀人设定,最后却通过惊人的反转揭示了多重人格障碍的真相。所有角色都是同一个人分裂出的不同人格,而这场”杀戮”是心理治疗的一部分。这部电影最精妙之处在于,它让观众在不知情的情况下进入了一个精神病患者的内心世界,体验他的认知方式。当真相揭晓的那一刻,你会重新审视之前的每一个细节,发现所有线索其实早已埋下。它提出了一个令人不安的问题:如果我们的意识可以分裂成多个独立的”人”,那么”我”这个概念到底意味着什么?

《禁闭岛》(2010)

又是一部诺兰式的叙事诡计,但马丁·斯科塞斯赋予了它更深的情感厚度。联邦警官丹尼尔斯来到精神病院调查失踪案件,却逐渐发现这座岛屿隐藏着惊人的秘密。影片在悬疑氛围的营造上堪称教科书级别,每一个镜头都充满不安感。但真正让人震撼的是结局的反转——原来丹尼尔斯本人就是这里的病人,所有调查都是医生为他设计的角色扮演治疗。小李子最后那句”以一个怪物的身份活着,还是以一个好人的身份死去”,道出了影片的核心:当现实过于残酷时,疯狂或许是大脑的自我保护机制。这部电影让你思考,清醒和疯狂的界限真的那么清晰吗?

《消失的爱人》(2014)

大卫·芬奇再次证明,婚姻可以成为最恐怖的心理战场。妻子艾米在结婚纪念日当天失踪,丈夫尼克成为头号嫌疑人。但随着双视角叙事的展开,你会发现这是一场精心策划的复仇——艾米为了惩罚出轨的丈夫,伪造了自己被谋杀的假象。这部电影最可怕的地方在于,它展示了一个高智商反社会人格者如何利用社会规则和大众心理操纵一切。罗莎蒙德·派克饰演的艾米完美诠释了什么叫”披着天使外衣的恶魔”。看完这部电影,你会对那些看似完美的婚姻产生警惕,因为最亲密的关系往往最容易成为控制与被控制的牢笼。

《利刃出鞘》(2019)

虽然披着传统侦探片的外衣,但这部电影的野心远不止于此。富豪离奇死亡,每个家庭成员都有嫌疑,护工玛塔因为”一说谎就呕吐”的生理特征成为关键人物。导演莱恩·约翰逊巧妙地在悬疑推理中植入了阶级、移民、遗产等社会议题的探讨。影片中段就揭示了真相,但后半段依然悬念迭起,因为焦点从”谁是凶手”转向了”正义能否实现”。这个家族的每个成员都在道德上有亏欠,他们对玛塔的虚伪友善与最后的翻脸无情形成鲜明对比。这部电影让你看到,善良和诚实在一个充满算计的世界里是多么脆弱,而那些自诩体面的人,在利益面前能有多丑陋。

《小丑》(2019)

托德·菲利普斯用这部准传记片重新定义了超级反派电影。亚瑟是一个患有精神疾病、梦想成为喜剧演员的小人物,在被社会反复践踏后逐渐走向疯狂。杰昆·菲尼克斯的表演让你能感受到亚瑟每一次被羞辱后的心理变化——从隐忍到麻木,再到爆发。这部电影最大胆的地方在于,它让观众同情甚至认同一个即将成为罪犯的人。当亚瑟在地铁里杀死那些欺负他的人时,许多观众内心可能闪过一丝快感,然后立刻为这种想法感到不安。影片探讨的是一个残酷的社会议题:当一个社会系统性地忽视和伤害弱者时,它培养出的”小丑”究竟是谁的责任?

《寄生虫》(2019)

奉俊昊用这部电影完成了一次对阶级固化的精准解剖。贫穷的金家通过伪装和欺骗,逐步”寄生”进富裕的朴家,看似实现了阶级跨越。但地下室里隐藏的另一家人的出现,让整个故事走向失控的悲剧。这部电影最高明的地方在于,它没有简单地把穷人塑造成受害者、富人塑造成压迫者,而是展现了不同阶层的人都在各自的困境中挣扎。朴太太不是恶人,她只是生活在自己的阶层泡泡里;金家也不是坏人,他们只是被逼到绝境后选择了生存。影片最后那场暴雨和血腥冲突,象征着阶级矛盾积累到临界点后的爆发。看完后你会明白,真正可怕的不是某个个体,而是那个让人无法流动的社会结构。

《爆裂鼓手》(2014)

虽然不是传统意义上的心理悬疑片,但这部关于音乐教育的电影展现的心理博弈同样惊心动魄。年轻鼓手安德鲁渴望成为伟大的音乐家,遇到了极端严苛的导师弗莱彻。整部电影就是这两个偏执狂之间的较量——一个用近乎虐待的方式逼学生成长,一个为了证明自己不惜付出一切代价。影片探讨了一个尖锐的问题:greatness的代价是什么?为了追求卓越,牺牲心理健康、人际关系甚至人性是否值得?最后那场震撼的鼓点对决,既是安德鲁的胜利,也可能是他彻底迷失自我的开始。这部电影让你思考,我们对成功的执念,会不会最终把自己变成自己最讨厌的样子?

看完这些电影,你会用全新的眼光审视身边每一个看似平常的人

这些电影的共同点是什么?它们都拒绝给出简单的答案。没有黑白分明的善恶,没有廉价的道德说教,只有一个个复杂的人在复杂的处境中做出的选择。看完这些电影,你可能不会立刻变得更快乐,但你一定会变得更清醒。你会开始意识到,每个人表面的平静下面都可能藏着不为人知的伤痛、欲望或疯狂。

这些电影也会让你对自己有更深的认识。当你在银幕前为某个”反派”感到理解时,其实是在直视自己内心

数据与海报来源:TMDb。本产品使用 TMDb API,但未获 TMDb 认可或认证(This product uses the TMDb API but is not endorsed or certified by TMDb)。